Studio italiano sull’anemia emolitica pubblicato sul “Journal of the American College of Cardiology”

L’articolo esamina le conoscenze attuali sull'emolisi intravascolare meccanica nella malattia valvolare

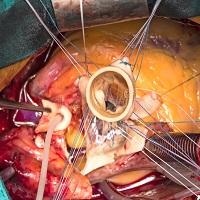

L'emolisi intravascolare meccanica è molto studiata in seguito agli interventi sulle valvole cardiache e raramente nella malattia valvolare nativa. Per questo è importante lo studio appena uscito sulla prestigiosa rivista "Journal of the American College of Cardiology" (JACC), firmato tra gli altri dal cardiochirurgo dott. Aldo Cannata (Cardiocenter dell'Ospedale Niguarda, sostenuto dalla fondazione De Gasperis).

Di solito la gravità di questa condizione è lieve. Tuttavia, può essere clinicamente significativa e persino pericolosa per la vita, potendo richiedere trasfusioni multiple di sangue e persino la dialisi. L’articolo esamina le conoscenze attuali sull'emolisi intravascolare meccanica nella malattia valvolare, prima e dopo la correzione, concentrandosi sulla fisiopatologia, l'approccio alla diagnosi e l'impatto di altre condizioni ematologiche sull'anemia risultante.

pubblicità

«L’anemia emolitica è una seria complicanza che si può verificare nei portatori di protesi valvolare cardiaca a distanza di tempo dall’intervento chirurgico. Essa è causata dalla frammentazione dei globuli rossi del sangue quando questi attraversano una comunicazione patologica prodottasi per distacco della protesi dai tessuti cardiaci. Questi "passaggi" anomali possono crearsi per due differenti motivi: l’infezione della protesi - nota come endocardite - o il semplice cedimento meccanico dei tessuti sui cui la protesi è stata suturata. Si tratta di comunicazioni di dimensioni contenute, in genere inferiori ai 2 centimetri. Il sangue, forzato a passare attraverso di esse, viene esposto ad un intenso trauma che danneggia i globuli rossi. A sua volta questo condiziona il calo del valore di emoglobina nel sangue. Il paziente si definisce "anemico" quando questo valore diviene minore di 12 grammi/decilitro. Nelle forme più gravi l’anemia emolitica può richiedere trasfusioni di sangue periodiche, anche con cadenza settimanale».- spiega Aldo Cannata, dirigente medico del reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale Niguarda di Milano, sostenuto dalla fondazione de Gasperis.

L’anemia emolitica viene diagnosticata tramite i periodici esami del sangue, quando si riscontrano dei bassi valori di emoglobina, o nel caso del portatore di protesi quando lamenta affanno e stanchezza di nuova insorgenza.

«Tuttavia- aggiunge il dottor Cannata- dal momento che l’anemia riconosce altre cause come ad esempio il sanguinamento gastrointestinale, potrebbe capitare che l’anemia emolitica non venga presa immediatamente in considerazione come ipotesi e che, quindi, venga data la precedenza ad altre indagini come la esofagogastroduodenoscopia o la colonscopia. In caso di anemia di nuova insorgenza in un portatore di protesi valvolare è sufficiente effettuare un esame del sangue - la determinazione della lattato deidrogenasi (LDH) sierica - per poter indirizzare rapidamente il sospetto diagnostico verso l’anemia emolitica. A questo punto dell’iter il consulto con uno specialista ematologo è fortemente consigliato. La conferma della diagnosi avviene con un altro semplice esame, lo striscio di una goccia di sangue su di un vetrino. Se al microscopio venissero osservati numerosi frammenti di globuli rossi, noti anche come schistociti, la diagnosi di anemia emolitica diverrebbe certa, rendendo obbligatorio sottoporre il paziente ad ecocardiogramma per la ricerca del distacco protesico causa dell’anemia».

Se il paziente deve sottoporsi periodicamente a trasfusioni di sangue, si procede con la chiusura del distacco protesico emolizzante, o con la sostituzione della protesi se questa è coinvolta da infezione.

«Per i pazienti affetti da altre malattie gravi (come l’enfisema polmonare, l’insufficienza renale, la malattia cerebrovascolare), invece- conclude il cardiochirurgo- sono oggi disponibili trattamenti percutanei che permettono di chiudere il distacco protesico applicando un occlusore posizionato mediante cateteri e senza incisioni chirurgiche, passando ad esempio attraverso una vena o un’arteria dell’inguine. I risultati di queste tecniche sono oggi soddisfacenti e si sono dimostrati ottimi nei Centri dotati di una grande esperienza nel campo. Nell’attesa della terapia chirurgica o percutanea, ed in tutti i casi non trattabili, il paziente deve essere seguito da uno specialista ematologo che tenga sotto stretto monitoraggio la funzione del midollo osseo e che prescriva le terapie di supporto necessarie a sostenere la produzione di nuovi globuli rossi in sostituzione di quelli frammentati dal distacco protesico».

I Correlati

Ema sospende il armaco contro l’anemia falciforme Oxbryta: Rischi superiori ai benefici

L'Ema ha confermato la sospensione definitiva del farmaco dopo che due studi clinici hanno rilevato un aumento di decessi (17 casi totali) e crisi dolorose nei pazienti trattati

La terapia genica può aiutare a trattare lo scompenso cardiaco

Il focus della ricerca è l’impiego di terapie geniche innovative basate su DNA e RNA progettate per agire direttamente sulla proteina responsabile della patologia

In Italia 800mila casi di scompenso cardiaco, sfida per la sanità

Convention Anmco a Roma. Grimaldi, centrale una corretta terapia

Tac diminuisce il rischio di infarto dopo lo stent coronarico

La cardiologia delle Molinette Torino protagonista con lo studio Pulse

Ti potrebbero interessare

Intelligenza artificiale nello scompenso cardiaco: verso una medicina predittiva e personalizzata.

Tre priorità per la Giornata Mondiale del Cuore 2024: prevenzione, diagnosi precoce e aderenza alle terapie

Società scientifiche ed esperti concordano sulla necessità di agire sull’organizzazione e il monitoraggio – anche attraverso i LEA - e sulla comunicazione per un paziente più consapevole

Il Manifesto su rischio cardiovascolare residuo: un appello congiunto per garantire accesso alle migliori opzioni di cura

Per colmare questo vuoto, è stato realizzato il Manifesto: “Rischio cardiovascolare residuo: analisi del contesto e delle opzioni terapeutiche, tra innovative strategie di prevenzione e sostenibilità di sistema”

Disponibile in Italia il primo sistema di pacemaker bicamerale senza fili al mondo

Abbott annuncia la disponibilità in Italia di AVEIR™ DR, il primo sistema di pacemaker bicamerale senza fili al mondo per trattare le persone con un ritmo cardiaco anomalo o più lento del normale. Eseguiti già i primi impianti in Italia

Commenti